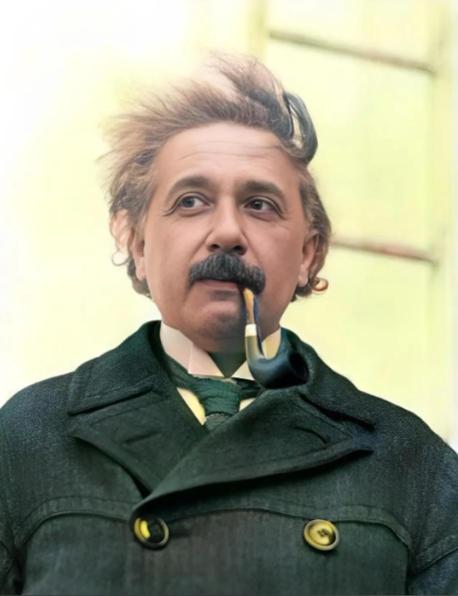

爱因斯坦嗜好吸烟,一生离不开烟斗。与其他吸烟者不同的是,他在工作的时候会先将烟丝

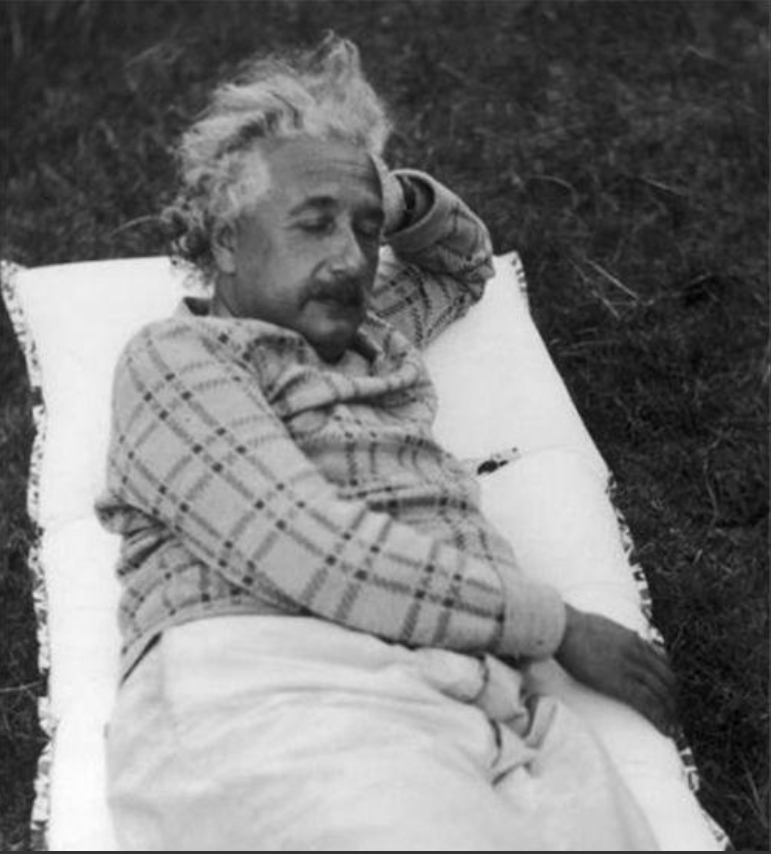

爱因斯坦嗜好吸烟,一生离不开烟斗。与其他吸烟者不同的是,他在工作的时候会先将烟丝装满几支烟斗,然后,将装满烟丝的几支烟斗依次摆放在面前。这样,他吸完一支烟斗,无需再装烟丝,直接拿起另一支烟斗接着吸。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!普林斯顿的书房里,烟雾缭绕。阿尔伯特·爱因斯坦面前一字排开几只填满烟丝的烟斗,像忠诚的士兵。他随手拿起一支点燃,深深吸了一口,灰白的烟雾模糊了他紧锁的眉头。正是在这氤氲的氛围中,相对论的灵光乍现,质能方程E=mc²跃然纸上。1950年,蒙特利尔烟斗俱乐部授予他终身会员时,他坦言:“烟斗的烟雾,能让人对世事看得更冷静、更客观。”这小小的烟斗,是他思考宇宙奥秘的忠实伴侣。这位被《时代周刊》誉为“世纪伟人”的物理学家,生前却厌恶浮华。遗嘱中,他要求不发讣告,不办葬礼,骨灰撒于无人知晓之地。然而,他离世后的命运,却与这份淡泊背道而驰。爱因斯坦的家庭生活笼罩着阴霾。与前妻米列娃育有三个孩子:一个下落不明的私生女丽瑟尔,以及两个儿子。次子爱德华深受精神分裂症折磨,长年困于疗养院。长孙伯尔尼哈德晚年回忆,祖父最珍视的物件是小提琴和烟斗。有次医生禁烟,倔强的爱因斯坦竟偷偷上街捡烟头,抠出烟丝装进烟斗解瘾。孙女艾弗琳的命运更令人唏嘘,她晚年穷困潦倒,2011年离世前仍在为争取祖父遗产奔波,并抱怨家族未得分文。正是她,让爱因斯坦早年充满痛苦的情书在1986年公诸于世,十年后这些信件拍卖出90万美元高价。爱因斯坦的智慧光芒并非瞬间点亮世界。1905年,26岁的他在瑞士专利局小职员任上,奇迹般连续发表五篇划时代论文,奠定现代物理学基石,却未引起轰动。1915年,他完成广义相对论,提出引力红移、光线弯曲、水星进动三大预言,依然寂寂无名。转折点在1919年。一战硝烟甫散,英国天文学家爱丁顿团队在日食观测中,证实星光经过太阳时确实如爱因斯坦预言般弯曲。这消息如惊雷炸响,《泰晤士报》以“科学革命”为题宣告牛顿理论被超越,爱因斯坦一夜之间成为全球偶像。人们狂热地相信,他拥有一个“最强大脑”。正是这种“脑崇拜”,导致了爱因斯坦身后最令人唏嘘的遭遇。1955年4月18日,他因主动脉瘤破裂逝世。负责尸检的病理学家托马斯·哈维,在未获明确许可下,私自取走了那颗被视为智慧象征的大脑。哈维坚信其中藏着天才密码,将大脑切成240块,期待重大发现。然而,研究结果令人错愕:大脑仅重1230克,轻于常人。尽管后续研究声称发现顶叶稍宽、神经元密度略高等差异,但这些与超凡智慧的联系始终成谜。这场持续数十年的研究,更像一场对逝者意愿的亵渎——爱因斯坦明确要求火化,骨灰撒向未知。至于流传甚广的“爱因斯坦智商数值”,实为臆测,他从未接受过标准智商测试。爱因斯坦用思想照亮了宇宙,他的大脑却成了科学伦理的一道永恒伤疤。他渴望的平静身后事,终究湮没在世人对其智慧近乎迷信的追逐里。主要信源:(新浪尚品——五大历史名人与他们的烟斗)